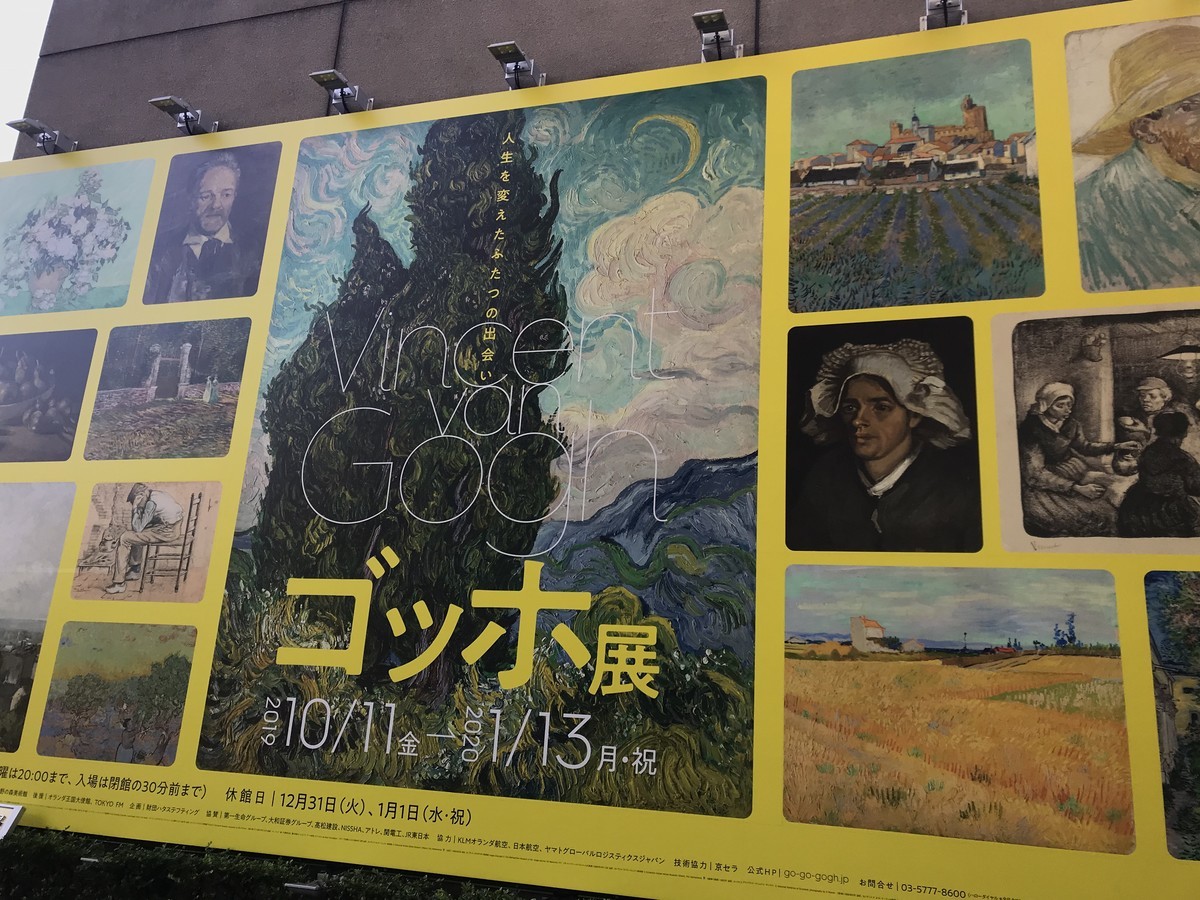

東京国立博物館の特別展「正倉院の世界」、東京都美術館の「コートールド美術館展」と、秋の上野の美術館・博物館巡りを続けている。今日は上野の森美術館、開館前の「ゴッホ展」の行列に並ぶところから始まる。開館 15分前にはかなり長い列ができていて「何分待たされることやら」と思っていたが、9時半の開館後は、意外と早く 10分ほどで入館することができた。当然、最初の部屋は混雑していたが、中に進むにつれ、絵のすぐ前に立って鑑賞できるくらいになっていった。

今回の「ゴッホ展」は、世界中の美術館から集められた作品をもとに、フィンセント・ファン・ゴッホの画家としての足跡を辿るコンセプトの展覧会である。ゴッホが本格的に画家を志したのは27歳の時(1880年)。オランダのハーグからパリへ(1886年)、そして南仏・アルルへ移り住み、ゴーギャンとの共同生活・破局を経て(1888年)、亡くなったのは37歳(1890年)。生前に売れたのは一枚のみ。しかしわずか10年の間に、多くの作品を生み出したゴッホ。その間にバルビゾン派、印象派、浮世絵など、さまざまな画家・作品から影響を受け、その画風を劇的に変えていったことがわかる展覧会になっている。「和楽」や「青い日記帳」に、より詳しい説明があるので、参考にされたい。

展覧会の第1部「ハーグ派に導かれて」では、ミレーの影響を受け、オランダのハーグ派とともに活動していた時期のゴッホの絵が展示されている。《ジャガイモを食べる人々》をはじめ、ゴッホの作品とは思えないような色使いで、地元の農民や農作物を描いている。

ゴッホの絵とともに、ゴッホが師事したハーグ派のマウフェらなどの絵も展示されている。僕は、印象派以前のオランダの絵画、特に風景画・風俗画が好きなので、それらの作品が並んでいるのは、個人的には嬉しかった。

第2部は「印象派に学ぶ」と題されている。1886年に弟のテオを頼って、パリに移住したゴッホは、印象派・ポスト印象派の影響を受け、その技術を学ぶ。ゴッホの勢いのある荒い筆致は、モンティセリに学んだということがわかる。この時に日本の浮世絵、ジャポニズムの影響も受けているはずだ。そして何よりも共鳴したのがゴーギャンであった。1888年、アルルに移り住んでのゴーギャンとの共同生活、わずか2ヶ月での破局(耳切り事件)については、この展覧会では扱われていない。1889年、ファン・ゴッホはサン=レミ修道院の療養院に移り、1890年にオーヴェル=シュル=オワーズというパリ近郊の村へ。そこで自分の胸を撃って永眠する(ファン・ゴッホの生涯)。

ゴッホらしい鮮やかな黄色の《麦畑》(1888年6月)、緑・黄色・青の色彩のバランスが素晴らしい《サン=レミ療養院の庭》(1889年5月)、ゴッホ特有のうねるようなタッチの《糸杉》(1889年6月)、白く美しい《薔薇》(1890年5月)。最後の部屋は、ゴッホならではの力強いタッチの絵に、自分を持っていかれる。ゴッホの絵はなぜここまで観る者を惹きつけるのだろう。画家としての生きざま、その精神がそのまま絵にぶつけられているような迫力を感じる。なかなかこの部屋を立ち去りがたく、《サン=レミ療養院の庭》の前を何度も行き来してしまった。

ゴッホ原寸美術館 100% Van Gogh! (100% ART MUSEUM)

- 作者: 圀府寺司

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2017/08/01

- メディア: 大型本

- この商品を含むブログを見る

- 作者: 西岡文彦

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2016/09/06

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (1件) を見る

ゴッホのあしあと 日本に憧れ続けた画家の生涯 (幻冬舎新書)

- 作者: 原田マハ

- 出版社/メーカー: 幻冬舎

- 発売日: 2018/05/30

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 木村泰司

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2019/10/08

- メディア: 新書

- この商品を含むブログを見る