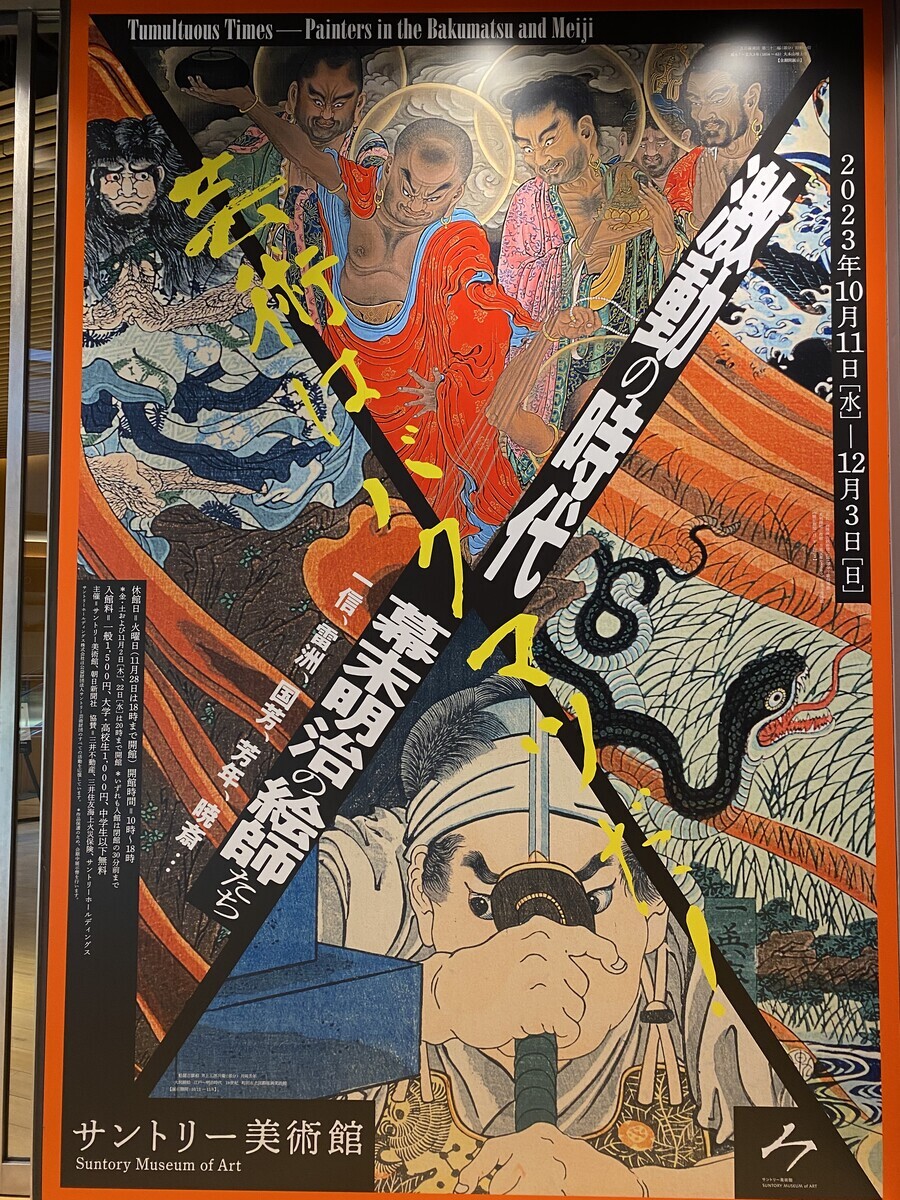

このところ、平安時代からから室町時代のやまと絵、江戸時代の余白の美術と日本美術の展覧会を時代順に見てきたが、さらに時代は下って幕末明治の日本絵画を見に、サントリー美術館で開催されている「激動の時代 幕末明治の絵師たち」展に出かける。

展覧会のサイトからその趣旨を引用する:

江戸から明治へと移り変わる激動の19世紀、日本絵画の伝統を受け継ぎながら新たな表現へ挑戦した絵師たちが活躍しました。本展では幕末明治期に個性的な作品を描いた絵師や変革を遂げた画派の作品に着目します。

幕末明治期の絵画は、江戸と明治(近世と近代)という時代のはざまに埋もれ、かつては等閑視されることもあった分野です。しかし、近年の美術史では、江戸から明治へのつながりを重視するようになり、現在、幕末明治期は多士済々の絵師たちが腕を奮った時代として注目度が高まっています。

本展では、幕末明治期の江戸・東京を中心に活動した異色の絵師たちを紹介し、その作品の魅力に迫ります。天保の改革や黒船来航、流行り病、安政の大地震、倒幕運動といった混沌とした世相を物語るように、劇的で力強い描写、迫真的な表現、そして怪奇的な画風などが生まれました。また、本格的に流入する西洋美術を受容した洋風画法や伝統に新たな創意を加えた作品も描かれています。このような幕末絵画の特徴は、明治時代初期頃まで見受けられました。

社会情勢が大きく変化する現代も「激動の時代」と呼べるかもしれません。本展は、今なお新鮮な驚きや力強さが感じられる幕末明治期の作品群を特集する貴重な機会となります。激動の時代に生きた絵師たちの創造性をぜひご覧ください。

展覧会は以下の4章から構成されている:

- 第1章 幕末の江戸画壇

- 第2章 幕末の洋風画

- 第3章 幕末浮世絵の世界

- 第4章 激動期の絵師

第1章、入場していきなり圧倒されるのが、狩野一信《五百羅漢図》(1854-63年、増上寺)である。全部で100幅ある(うち 96幅を一信が描き、没後 4幅を弟子が描いた)中の 6幅が展示されている。西洋画風の陰影表現と極彩色を使って描かれている羅漢の姿は、地獄絵といった登場シーンとも相まって強烈である。そうそう、村上隆の 100m にも及ぶ《五百羅漢図》は、この一信の作品に感化されて描かれたものだそうだ(山下裕二・髙岸輝『日本美術史』)。

その一方で、狩野一信は《源平合戦図屏風》(1853年)のように伝統的な狩野派様式に則った絵も描いている。その対比が印象的である。木挽町狩野家9代、古画研究の集大成を遂げた狩野養信(おさのぶ)の屏風とともに展示されている。

谷文晁とその弟子である渡辺崋山の絵もある。中国画の描法を吸収した画家たちだが、西洋画の手法も取り入れている。

第2章で大きく取り上げられているのは、安田雷州の銅版画である。西洋風を採り入れた「洋風画」を学んだ安田雷州は、葛飾北斎の弟子でもあり、司馬江漢・亜欧堂田善らが進めた銅版画の系譜を引き継ぎ、《東海道五十三駅》(1844年頃)などの風景銅版画を数多く残している。《東海道五十三駅》は同時代の歌川広重《東海道五十三次》(1833-34年頃)に影響を受けたと考えられる。

第3章は幕末期の浮世絵ということで、歌川国芳などが展示されている。国芳の《讃岐院眷属をして為朝をすくふ図》(1851年頃)は、大判3枚に渡って怪奇な場面を描いている。幕末は広重・国芳から多くの弟子が輩出し、歌川派が一大勢力だったと言う。フォトスポットには、幻想的な歌川国芳《相馬の古内裏》が設置されていた。これは展示替えで後期に展示される予定の浮世絵である。

開港したこの時代の「浮き世」、すなわち横浜の風俗を表わす「横浜絵」も幕末期に多く描かれている。

第4章は開国、倒幕、明治維新、文明開化という激動の時代の絵師に焦点を当てている。維新後、錦絵を継承したのは、三代目広重や月岡芳年。洋風建築や新名所を描いて「開花絵」と呼ばれた。この時期は安価な輸入染料による赤や紫が多用されている。

時事性を扱う錦絵の中には、戦争や殺人の場面が描かれ、「血みどろ絵」と称されたものもある(山下裕二・髙岸輝『日本美術史』)。幕末・明治初年の歌舞伎の演出には、血腥さと怪奇が好まれたそうで、菊池容斎の《呂后斬戚夫人図》は、中国の故事を借りて試みた残虐表現である(辻惟雄『日本美術の歴史』)。

そんな中、小林清親の風景版画は、錦絵の多色摺りの技法で街灯や月、炎などの光を描き出し「光線画」と称された。後年の川瀬巴水や吉田博らの新版画や、渡辺省亭へ継承されていくもので、時事性・風俗性を特徴とした浮世絵版画から、鑑賞性を重視した木版作品へと意識変化が見てとれる(山下裕二・髙岸輝『日本美術史』)。

muranaga.hatenablog.com muranaga.hatenablog.com muranaga.hatenablog.com muranaga.hatenablog.com

柴田是真は漆工芸の蒔絵技術を絵画に応用しているのが印象的であった。

そしてこの時代を代表する河鍋暁斎。あらゆる技法を身につけ、それを自在に操る天才絵師である。「その手に描けぬものはなし」と称されたが、いつ見ても上手い!暁斎の絵を見ると、その感想しか出てこない。

狩野一信と河鍋暁斎。展覧会では、それぞれ最初と最後の章に出てきた絵師たちだが、実は大きな共通点がある。どちらも幕末期に狩野派から逸脱していった絵師ということになる。幕藩体制が崩壊する中、狩野派の御用絵師としての身分は失われていくわけだが、そうなる前の時期に、伝統的な狩野派様式にとらわれず、他の画法を採り入れていった絵師たちということになる(古田亮『日本画とは何だったのか』)。

以下、古田亮『日本画とは何だったのか』で展開されている議論を紹介する:

狩野一信は極端な陰影法を用いた。一方、河鍋暁斎は、はじめ歌川国芳に浮世絵を学び、その後、狩野洞白のもとで修業。そして狩野派から逸脱して浮世絵と写生を織り交ぜた新しい描法を試みる。そこには流派を超えて日本の古典絵画を再構築しようとする気概が感じられる。しかしその画業を追うと、狩野派スタイルをそのまま見せているものも多い。

狩野派からの逸脱とは、幕末明治期にあたっては、まずは洋画的表現の受容を意味し、同時に、浮世絵、写真技術を取り込んでいく。こうした狩野派から脱却するエネルギーが、幕末明治期の美術を動かす要因の一つだった。

今回の展覧会は、幕末明治の激動の時代に、日本そのものが、そして日本人の考え方が大きく変わる中、さまざまな絵師たちが西洋の影響を受けつつも、独自のエネルギーをほとばしらせていたことがよくわかるものであった。